|

|

|

|||||||||||||

|

|

О том, что он гений, Норберт знал с детства

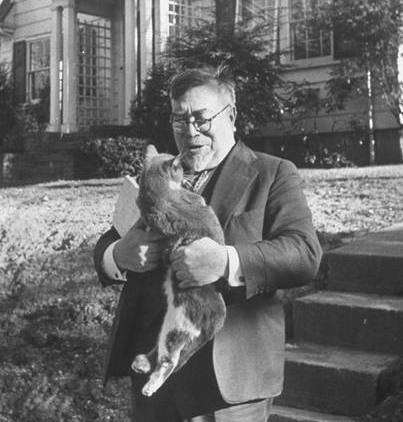

В наше время, когда слова «ноутбук» или «айфон» малыши скоро будут выговаривать раньше, чем слово «мама», – а «мамой» их отцы чаще называют материнскую плату! – хочется вспомнить добрым словом того, кто заложил теоретические основы всей этой «оцифрованной» и становящейся все более виртуальной реальности. Кто первым предупреждал об опасностях порабощения людей ими же созданными электронными «големами». И кто создал новую науку об общих законах управления большими системами, будь то вычислительные машины, биологические организмы или человеческое сообщество, – кибернетику. Мало того, что он создал кибернетику. Норберт Винер был еще и выдающимся математиком, внесшим неоценимый вклад в теории стохастических процессов, информации, коммуникаций, теоретические основы электроники и формализовавшим принцип обратной связи. Оригинальным философом и ярким публицистом. Атеистом-агностиком, первым задумавшимся о роли религии в «дивном новом (компьютеризованном) мире». И пацифистом, в годы войны много сделавшим для создания американской противовоздушной обороны, а затем неоднократно и последовательно отказывавшимся от соблазнительных правительственных грантов, если они давались на исследования по заказу военных ведомств. Наконец, архетипичным «рассеянным профессором», реальные истории о котором смахивают на анекдоты. Все это он – Норберт Винер. Из России с геномом О том, что он гений, Винер знал с ранних лет. Родители убедили. Он родился 26 ноября 1894 года в городе Коламбиа, штат Миссури. Мать, Берта Кан, была дочерью эмигрантов из Германии, а вот с отцом будущего «отца кибернетики» все куда интереснее. Потому что Лео Винер родился в городе Белосток, ныне польском, а тогда, естественно, входившем в состав Российской империи!

До семи лет сын Лео Винера обучался дома – по оригинальной педагогической методике, разработанной отцом. Из автобиографии Норберта Винера «Бывший вундеркинд» (1953) следует, что отец заставлял сына не только говорить, но и думать на нескольких языках одновременно, а также решать математические задачки, и рано приучил к чтению, «допустив» четырехлетнего малыша к домашней библиотеке. «Когда я переставал учиться хотя бы на минуту, – вспоминал повзрослевший вундеркинд, – мне казалось, что я перестаю дышать». Результат такой доморощенной педагогики был впечатляющим: в семилетнем возрасте Винер-младший написал свой первый «научный трактат» – по дарвинизму! Следующий фундаментальный труд – знаменитую «Кибернетику» – пришлось ждать более полувека… Интересы вундеркинда были обширны – от математики и биологии до классической литературы (в семь лет он уже читал Данте) и религии. Последней он занимался столь усердно, что, несмотря на воспитание в традиционной иудейской семье (да еще, как гласила семейная легенда, ведущей родословную от знаменитого еврейского богослова и ученого Моисея Маймонида!), став взрослым, выбрал для себя самую неблагодарную религию – атеизм. Или стал, как аккуратно называют себя американцы, не верящие в бога, агностиком – иначе говоря, человеком сомневающимся. Но это будет позже. Пока же одиннадцатилетний Норберт сразу же поступил в престижный колледж Тафтса, который ударно – за три года – закончил с отличием. Новоиспеченному выпускнику с дипломом бакалавра по математике в то время шел пятнадцатый годик… По свидетельству самого Винера, в колледже ему пришлось нелегко. Упитанного, узкоплечего и большеголового очкарика с фамилией, которую американские сверстники сразу же ассоциировали с популярными венскими сосисками (wienerwurst), – а то и еще с чем-то созвучным и более неприличным, –в колледже его и прозывали «сосиской». Но он молча терпел и продолжал грызть гранит науки.

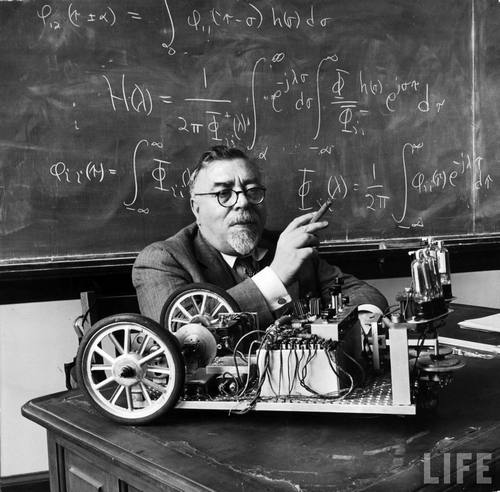

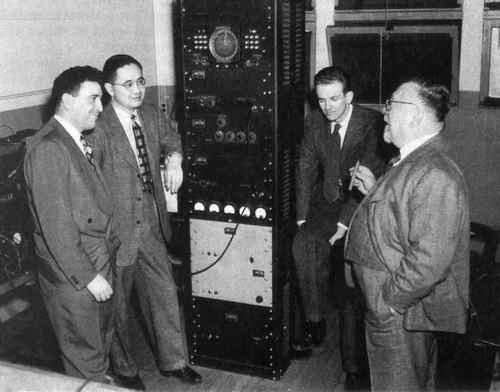

Война и MIT Вскоре после прихода в MIT молодого «остепененного» математика отправили в Европу – повышать квалификацию. Университеты и мировые светила, чьи лекции он там слушал, тоже достойны упоминания: в немецком Геттингене Винер учился у Давида Гильберта и Эдмунда Ландау (и слушал лекции по философии основателя феноменологии Эдмунда Гуссерля), а в английском Кембридже – у Бертрана Расселла и известного специалиста по теории чисел Годфри Харди. А когда в Европе заполыхала война, вернулся на родину, где, продолжая оставаться убежденным пацифистом, все же предпринял попытку исполнить свой патриотический долг. Он дважды пытался поступить на военную службу и дважды получал отказ – во второй раз из-за проблем со зрением. А когда с третьего захода добился-таки своего, был зачислен простым солдатом на армейский полигон в Абердине (штат Мэриленд). На тот самый полигон, на который Винер до этого безуспешно пытался пробиться в качестве «военспеца», разбиравшегося в проблемах баллистики! Но тут как раз закончилась война. Такой вот кабинетный ученый… Впрочем, в годы, проведенные между двумя мировыми войнами, голова молодого математика была занята не одними только абстракциями. Винер читал лекции по философии (не у себя в MIT, а «на стороне» – в Гарварде, который вынужден был покинуть из-за «царивших там антисемитских настроений»), короткое время поработал инженером на одном из европейских предприятий компании General Electric и журналистом в университетской газете, написал несколько статей в Encyclopedia Americana. Написал он и «первополосную» статью в крупную бостонскую газету, но не о науке, как можно было подумать, а о безобразных условиях жизни рабочих на местной фабрике! И посещал различные литературные кружки. В 1919 году Норберт Винер занимает преподавательскую должность в MIT, а спустя семь лет совершает новый вояж в Европу – в знакомый Геттинген, а еще в Китай. И в том же 1926-м профессор-математик женится на дочери евреев-иммигрантов из Германии Маргарет Энгерман, позже став счастливым отцом двух дочерей. Во время второй зарубежной «стажировки» профессор MIT уже не слушает лекции светил науки, а сам читает лекции студентам. Впрочем, и со «светилами» у него все в порядке – Винер лично знакомится с Нильсом Бором, Максом Борном, Жаком Адамаром и другими знаменитостями – и сам делает несколько успешных шагов на пути превращения в такую же знаменитость. В промежутке между мировыми войнами Винер опубликовал немало серьезных работ по броуновскому движению (сформулировав концепцию «венской» – или «винеровской сосиски» – воображаемого цилиндра постоянного радиуса, по оси которого происходит движение молекулы), радиационному равновесию звезд (уравнение Винера – Хопфа), теории вероятности, теории потенциала, теории чисел, математической статистике, рядам и интегралам Фурье, обобщенному гармоническому анализу… В MIT ходили легенды о феноменальной рассеянности профессора Винера – многие такие байки звучат как анекдоты, но снабжены ссылками на реальных коллег-современников. К примеру, Винер мог вернуться домой и застать его пустым, после чего обратиться к девушке (как ему показалось, соседке) с вопросом: «А где все?» – и получить ответ: «Они отлучились ненадолго, а меня оставили присматривать за домом, папочка!» Или столкнуться в кампусе со своим студентом, увлеченно обсудить с ним какую-то математическую проблему, а потом с виноватым видом спросить: «Простите, вы не заметили, с какой стороны я пришел сюда?» И, получив ответ, констатировать: «Значит, я еще не обедал». А еще рассказывали, что он мог начать лекцию с шумного высмаркивания и поиска мела. После чего, так и не сказав ни слова заинтригованным студентам, толстенький профессор с забавной бородкой (точь-в-точь бравый полковник Сандерс со всем известного логотипа «кентуккийских жареных цыплят» – KFC!) страстно исписывал доску формулами, потом стирал написанное с раздраженным: «Нет-нет, все неверно», и продолжал писать до самого звонка. Затем удовлетворенно замечал: «Вот так – здесь мы сегодня можем поставить точку», снова снимал очки, проделывал те же манипуляции с носовым платком, что и в начале «лекции», и безо всяких объяснений первым покидал аудиторию. А когда на исторической родине его матери и жены к власти пришел Гитлер, «неариец» Винер в отличие от многих предвидевший, что от новой мировой войны Америке «не отсидеться», еще раз предложил свои услуги национальной обороне. На сей раз он не надевал военную форму и не получал воинского звания, а просто, не покидая свой уютный кабинет в MIT, занялся очередной математической проблемой – только на сей раз прикладной и, как показало время, сверхактуальной. На научном языке проблема называлась так: построение детерминированных стохастических моделей по организации и управлению некими системами, а именно системами американской противоздушной обороны. Благодаря чудаку-профессору из MIT американские зенитчики отказались от привычной практики стрельбы батарей по отдельным целям (эффективность последней во время налета вражеской эскадрильи была крайне низка) и стали осваивать новые принципы, основанные на магически звучащем слове «самонаведение». Стоит заметить, что математическая модель управления силами ПВО была разработана Винером в годы, когда ни о каких компьютерах слыхом не слыхивали. Точнее, слышали, но лишь считанные специалисты со «спецдопускам», а отнюдь не университетская профессура. Однако ждать пришествия первых ламповых ЭВМ пришлось недолго. И с приходом этой новой техники, знаменовавшей собой, по сути, новую научную и промышленную революцию, мысли профессора Винера органично переключились с проблем самонаведения на проблемы самообучения. В том числе и представителей новой ветви техноэволюции – «разумных машин». Хотя и не только их… Часто забывают, что не кто иной, как Норберт Винер заложил основы современной теории информации – совместно с Клодом Шенноном, которого обычно и называют отцом этой научной дисциплины! («Информация – это не материя и не энергия, а информация», – четко сформулировал Винер в своем основополагающем труде, о котором – ниже.) И слово «бит» они придумали совместно. И также вместе проводили дни и месяцы, наблюдая за поведением подопытных крыс в лабиринте. Те, не обладая человеческим интеллектом, очень неплохо учились запоминать тот единственный путь в лабиринте, который методом проб и ошибок вел к заветной цели – искомому выходу, куску сыра или ждущей самке. А что если воспользоваться этим опытом, который нам дает мир живых существ, и попытаться обучить тому же новое поколение вычислительных устройств, обладавших куда более развитым «машинным интеллектом»? Результатом размышлений Винера стал его второй – после той детской работы по дарвинизму полувековой давности – фундаментальный труд, названный почти никому тогда не ведомым словом «Кибернетика». Книга под таким названием и с подзаголовком «…или управление и связь в животном и машине» вышла в 1948 году и произвела новую революцию в умах. Буревестником этой революции стал Норберт Винер – на сей раз единолично. Загадочно звучавшее (тогда, более полувека назад) название автор взял из любимого Платона, с сочинениями которого еще дошкольником познакомился в отцовской библиотеке. Хотя в научный обиход название финикийского лоцмана-навигатора – кибернетоса – более чем за век до Винера ввел в научный обиход великий французский физик Андре Мари Ампер, назвавший гипотетическую науку управления государством кибернетикой. А Винер в своей книге лишь развил эту идею, выявив общие закономерности процессов управления и передачи информации для живых организмов, технических систем и человеческого общества. Если по Вернадскому и Тейяру де Шардену, то для всех трех главных сфер – с приставками «био», «техно» и «ноо». «Появление книги, – вспоминал Винер, – в мгновение ока превратило меня из ученого-труженика, пользующегося определенным авторитетом в своей специальной области, в нечто вроде фигуры общественного значения. Это было приятно, но имело и свои отрицательные стороны, так как отныне я был вынужден поддерживать деловые отношения с самыми разнообразными научными группами и принимать участие в движении, которое быстро приняло такой размах, что я уже не мог с ним справиться». Книга сразу же была признана одной из «книг ХХ века», переведена на все мыслимые языки и стала настольной для всех, кого профессионально интересовали теория управления, электроника, автоматизация, робототехника, искусственный интеллект и тому подобные материи, а также философия, футурология и научная фантастика. Потому что истинное значение винеровской «Кибернетики» осознали далеко не сразу, и нет уверенности, что будущих читателей этой пророческой книги не ждут впереди новые откровения. Прозревший пророк После окончания Второй мировой войны Винер, не принимавший в отличие от многих коллег-математиков и физиков участия в сверхсекретном атомном проекте «Манхэттен», был, предоставлен самому себе и имел возможность опять погрузиться в мир абстракций – без боязни того, что его могут заставить давать всякие подписки о неразглашении, будут подозревать в шпионаже в пользу «красных» и тому подобное. Хотя в краткую эпоху маккартистской «охоты на ведьм» подобных подозрений не избежал и творец кибернетики. Несмотря на «железный занавес» (а также гонения на «буржуазную лженауку» в СССР сразу после войны), Винер поддерживал контакты с советскими учеными и никогда не забывал ссылаться на результаты их исследований. А в 1960 году даже посетил свою историческую родину (в Москве тогда проходил какой-то международный конгресс), прочитав публичную лекцию в Политехническом музее и дав несколько интервью. За что привлек к себе – или навлек на себя – пристальное внимание американских спецслужб (наших, возможно, тоже, но сам ученый об этом не знал).

Последние два десятилетия своей жизни профессор из MIT пополнил ряды тех видных деятелей науки, которые не на шутку испугались того, что многие из них привнесли в наш мир. Научный интерес и социальная ответственность, хотя бы просто совесть ученого; судьба его открытия или изобретения в руках военных, безответственных политиков или просто не смотрящих на шаг вперед обывателей; моральные границы науки – вот о чем «болела голова» Норберта Винера в это время. Еще за год до выхода «Кибернетики» в популярном (не научном) журнале The Atlantic Monthly вышла статья Винера с программным названием «Ученый-бунтарь», ставшая своего рода манифестом таких же «социально озабоченных» ученых. В ней автор призывает своих коллег не забывать о моральных последствиях любого изобретения или открытия. А после выхода своей книги, превратившей Винера в одного из «мессий» или «гуру» послевоенных десятилетий, ученый наотрез отказывался от любых – даже самых соблазнительных – грантов, если последние каким-либо образом были связаны с оборонкой. Названия книг и статей Винера, публициста и философа, говорят сами за себя: «Индивидуальный и общественный гомеостазис», «Мое отношение к кибернетике, ее прошлое и будущее», «Наука и общество», «Перспективы нейрокибернетики», «Человеческое использование человеческих существ», «Корпорация «Бог и Голем» (в русском переводе «Творец и робот», «Акционерное общество «Бог и Голем». Последний философский труд, кстати, принес автору престижную Национальную премию в области литературы в номинации «Наука, философия и религия»). А в январе 1963 года Норберта Винера вместе с другими достойными людьми принимал в Белом доме тогдашний президент Линдон Джонсон. Он же вручил «отцу кибернетики» высшую награду, которую может получить ученый в Америке, – Национальную премию в области науки, отметив в своем приветствии лауреату, что «ваш вклад в науку на удивление универсален, ваш взгляд всегда был абсолютно оригинален, и вообще вы – потрясающий пример симбиоза чистого математика и ученого-прикладника». Эта премия стала пятой в коллекции научных трофеев Винера – не считая дипломов о присуждении почетной докторской степени сразу трех ведущих университетов. А спустя два месяца, 18 марта 1964 года, Норберт Винер скончался в Стокгольме, чуть не дотянув до своего семидесятилетия. Незадолго до смерти он успел опубликовать еще одну «бунтарскую» статью под названием «Машины изобретательнее людей?». С тех пор возникли еще две премии – его имени: в области прикладной математики и «За социальную и профессиональную ответственность». Его имя носит один из лунных кратеров, а знаменитый писатель-фантаст Роберт Хайнлайн дал имя «Винер» одному из судов «свободного космического торгового флота» в своем романе «Гражданин Галактики». |

Комментарии отсутствуют

| Добавить комментарий |

|

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи |

|

Владимир Гаков,

Владимир Гаков,  Поступив после минской и

Поступив после минской и После колледжа Винер поступил в

После колледжа Винер поступил в Лоцман будушего

Лоцман будушего Тому способствовала и

Тому способствовала и