|

|

|

|||||||||||||

|

|

Кимчи-бизнес Если кто не в курсе: кимчи – это такая остренькая соленая капуста (и другие овощи) по-корейски. Местный бизнес, кажется, тоже любит, чтобы было поострее. И чем больше жжет, тем лучше! В этом убеждает пример одной из крупнейших южнокорейских компаний – Samsung Electronics По правилам восточных единоборств Жизнь возглавляющих ее двух поколений семейства Ли вот уж жгла, так жгла: отец и сын за почти восемь десятков лет на двоих пережили две войны, один путч, два судебных процесса и одну «антиолигархическую» кампанию! И не только сохранили жизнь и собственное детище, но и вывели его в мировые лидеры на рынке бытовой электроники и ИТ. А старший Ли еще и находил свое имя в расстрельных списках, причем дважды! Благо власть в Южной Корее менялась часто и, как правило, совсем не мирным путем… Словом, чтобы уцелеть в подобных условиях, приходилось не просто крутиться – совершать поистине акробатические кульбиты! Положившись на интуицию и доведенную до совершенства реакцию. Как в национальном корейском единоборстве – таэквондо. Сегодня Samsung Electronics – транснациональный гигант с предприятиями и торговыми сетями в более чем шести десятках стран и штатом более 160 тысяч человек. В 2009 году компания вышла на первое место в мире на рынке ИТ, обогнав тогдашнего лидера – Hewlett-Packard. Все последнее десятилетие Samsung Electronics сохраняет за собой «желтую майку лидера» по продажам модулей памяти, а также мониторов и телевизоров с жидкокристаллическими экранами и светодиодной подсветкой (LCD и LED), и некоторое время держала почетное второе место по продажам мобильных телефонов, а в настоящее время борется за лидерство в сегменте смартфонов. Истоки этого блестящего настоящего и кажущегося вполне лучезарным будущего следует искать в довоенном прошлом, когда для основателя компании дела обстояли не столь блестяще, но зато драматичнее некуда. Формально слово «Electronics» было добавлено к названию компании только в 1969 году, когда она решила выйти на рынок бытовой электронной техники. А до этого Samsung чего только не выпускала! Основатель компании Ли Бьонг Чуль (или Чхуль) родился в 1910 году в семье зажиточных крестьян. Родители всю жизнь копили деньги, чтобы дать сыну достойное образование. К чему оно в тогдашней японской колонии, которую оккупанты рассматривали как одно большое рисовое поле, отец и мать, вероятно, и сами не знали, но слепо верили, что образование их сыну необходимо. С этой целью они отправили его учиться в метрополию, где Ли Бьонг Чуль поступил на экономический факультет престижного токийского университета Васэда. Но закончить его не смог – после смерти отца был вынужден вернуться на родину, чтобы возглавить семейное дело.

Впрочем, полученные знания Ли смог применить и в столь отсталом бизнесе, как колониальный «агропром», за небольшой период времени проделав путь от мельника и владельца сельской лавки до главы средних размеров торгово-транспортной компании, основанной им в 1938 году. Называлась она Samsung Trading Company («самсунг» в переводе с корейского означает «три звезды») и занималась поставкой в Китай и Манчжурию наиболее ходовых местных товаров – риса, сахара и сушеной рыбы. Причем Ли стал первым независимым – от колониальной администрации – корейским экспортером. А во время Второй мировой войны, перед самым вторжением на Корейский полуостров американцев, интуиция подсказала бизнесмену новый удачный объект для инвестиций. Ли построил крупнейший в стране пиво-водочный комбинат, продукцию которого по достоинству оценили новые покупатели – американские оккупационные войска. Этот прием у корейского борца прошел отменно, но ответный удар соперника он пропустил. Соперниками бизнеса Samsung, входившей в десятку крупнейших торговых компаний страны, на сей раз выступили земляки-корейцы. Но только «северные» – коммунистические. В 1950 году началась корейская война, в которой сражались представители одного народа, разделенные 38-й параллелью на два антагонистических государства – коммунистическую КНДР и капиталистическую Южную Корею, которой тогда правил американский ставленник Ли Сын Ман. Бизнесмену – однофамильцу южнокорейского диктатора – просто не повезло: после того как армия диктатора северокорейского (Ким Ир Сена) перешла 38-ю параллель и захватила Сеул, тамошние оптовые склады Samsung оказались на «вражеской территории». Да и главные покупатели – американцы – под нажимом «красных» тут же эвакуировались на юг, в город Пусан. Туда же намылился и Ли – вдобавок к материальным потерям он получил известие о том, что в списке «пособников марионеточного режима», подлежащих расстрелу на месте (эти списки были розданы всем командирам армии КНДР), есть и его имя. Несгораемый «нал» А дальше начались чудеса, или проявления той самой феноменальной интуиции. Обладатель одного из крупнейших частных капиталов в Корее предусмотрительно перевел все свои деньги (более 3 млн вон) в наличность, поместив ее в самый надежный «банк» в эпоху гражданских войн – в большой деревянный ящик из-под винных бутылок. Глава компании поручил своему шоферу отвезти ценный груз в Пусан, но по дороге машину тормознул и затем конфисковал военный патруль. Правда, перед этим водитель успел спрятать деньги в заброшенном доме и позже сообщил о его местонахождении хозяину. Помолившись всем своим корейским богам, Ли тут же отправился выручать свой капитал. Но, прибыв на место, с ужасом обнаружил, что дом сгорел почти дотла во время недавних бомбардировок. И только «простояв несколько часов на пепелище и размышляя о превратностях судьбы» (как написано в официальной биографии Ли Бьонг Чуля), он, к своему счастью, обнаружил, что дом-то сгорел, а заветный ящик огонь пощадил. После окончания войны Ли быстро «выбился в люди» – к концу 1950-х стал богатейшим бизнесменом страны. Этому способствовали тесные отношения с диктатором-однофамильцем, «переоформившим» себя в президенты Южной Кореи – причем на четыре срока подряд. Восток, как известно, дело тонкое, и налаживать «тонкие» же связи с власть имущими для всякого восточного бизнесмена задача не менее важная, чем собственный бизнес… К этому времени глава возрожденной компании Samsung занимался не только торговлей – он инвестировал в текстильную и автомобильную промышленность, построил сахарный завод, основал собственную страховую компанию. А также начал проявлять интерес к еще одному перспективному направлению – бытовой электронике. Ли Сын Ман сделал ставку на «поддержку отечественного производителя», и на его однофамильца-бизнесмена пролился золотой дождь госзаказов и щедрой американской помощи (которую, как водится, южнокорейское руководство в значительной степени разворовывало). Но к какому-то моменту уровень коррупции и откровенного начальственного воровства в стране вырос настолько, что возмутилась даже самая лояльная к диктатору-президенту прослойка общества – военные. В 1961 году они свергли Ли Сын Мана, и к власти пришла хунта во главе с генералом Пак Чжон Хи. Глава Samsung в это время находился в Японии, куда он зачастил, изучая опыт тамошних финансово-промышленных кланов – дзайбацу. Там Ли узнал, что снова включен в расстрельные списки – на сей раз в компании с другими «олигархами», обвинявшимися в коррупции и экономической диверсии.

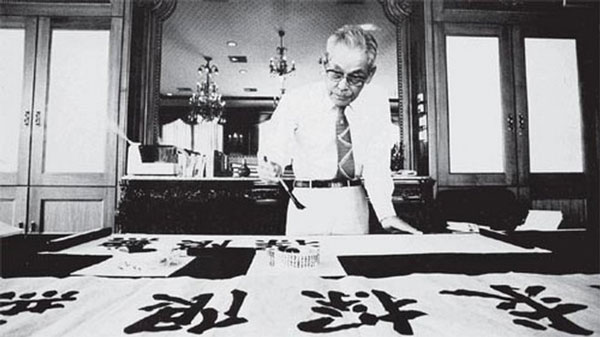

С возвращением на родину пришлось повременить. Однако Ли решил снова испытать судьбу и спустя какое-то время вылетел в Сеул, где его у трапа самолета ждали офицеры службы безопасности – с наручниками. Но отвезли бизнесмена против ожиданий не в тюрьму, а в резиденцию генерала Пака. Там состоялась историческая беседа двух лидеров Южной Кореи – политического и экономического. О чем они беседовали, неизвестно, зато известен результат – после разговора с генералом с Ли были сняты все обвинения, а сам он возглавил вновь образованную Федерацию корейских предпринимателей (ФКП), в основу которой была положена идея государственных инвестиций в частные национальные компании, почерпнутая Ли в Японии. «Генерал» южнокорейского бизнеса убедил «просто генерала», что такие меры помогут вытащить страну из тысячелетней нищеты. Только в отличие от японских дзайбацу местные финансово-промышленные группы (чеболи) лишались права иметь собственные банки, так как хунта к тому времени национализировала всю финансовую систему. Все это строилось в полном соответствии с традиционной конфуцианской моралью, согласно которой «торгаши» занимают низшую по отношению к госчиновникам ступень общественной иерархии и не гнушаются тем, что являются лишь орудием в руках последних. Владелец заводов, газет, пароходов Подобная схема, как надеялись два генерала, позволит также привлечь в страну японские инвестиции, а значит, ослабит зависимость от американцев. Поэтому в отрасли, контролируемые членами ФКП, иностранным конкурентам доступ был закрыт наглухо, а для «своих», лояльных и входивших в «ближний круг» власти, наоборот, установлены налоговые льготы. При этом Южная Корея продолжала исправно получать американскую экономическую помощь и пользоваться льготными кредитами Всемирного банка. В общем, в стране был построен образцовый госкапитализм, в создании которого Ли сыграл едва ли не ведущую роль. Глава к тому времени уже многопрофильного концерна получал самые перспективные и масштабные проекты – построил крупнейшую в Азии фабрику по производству удобрений, начал выпускать газету (получив в полное распоряжение единственный в стране бумажный комбинат), создал национальную систему страхования, возводил университеты, отели, больницы. А чуть позже стал выпускать станки, строить корабли и предприятия химической промышленности. И, наконец, освоил бытовую технику и радиоэлектронику. Впрочем, на этом стремительно растущем рынке Samsung выбилась в лидеры далеко не сразу. После того как в 1965 году Южная Корея восстановила дипломатические отношения с Японией, Ли основал первое японско-корейское совместное предприятие Samsung-Sanyo Electronics, надеясь через него привлекать японские инвестиции в местную радиоэлектронную индустрию. Но затем он разочаровался в собственной идее, потому что японцы не возражали против «отверточного» производства в Корее, но не торопились делиться со своей бывшей колонией новейшими технологиями. И тогда пришлось создавать свою собственную – корейскую – электронную промышленность. В феврале 1983-го Ли Бьонг Чуль сделал заявление, впоследствии признанное историческим. В своей «Токийской декларации» он провозгласил новый стратегический курс компании – завоевание мирового рынка тех самых модулей памяти DRAM.

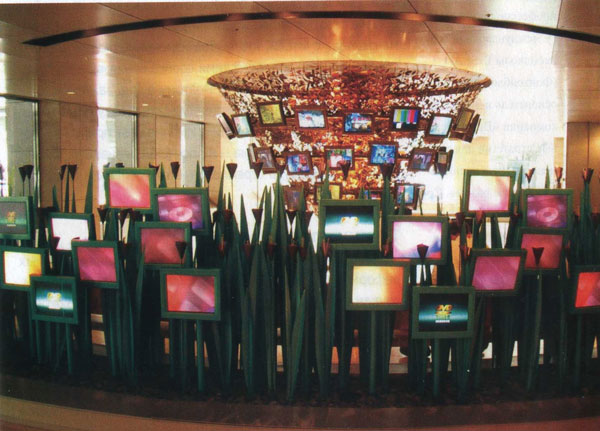

Спустя всего год Samsung стала третьей по счету компанией в мире, выпускавшей такие чипы, а спустя какое-то время первой по объему их производства. Но до этого произошло много разных событий – хороших и плохих. В конце 1980-х в стране наступил очередной экономический кризис, и былые сверхприбыли Samsung Electronics обернулись столь же масштабными убытками. Впрочем, тогда черные дни наступили не только для компании Ли – вся национальная экономика рушилась на глазах. После смерти в 1979 году генерала Пака обнаружилась изначальная ущербность и неэффективность системы чеболей, выросших не на честной рыночной конкуренции, а на близости к власти и, как следствие, госдотациях. Как только ухудшилась экономическая ситуация, дала трещину и хваленая конфуцианская бизнес-мораль. В корейском лексиконе появился термин, совпадающий по смыслу с нашим незабвенным «откатом». И начиная с 1980 года крупнейшие компании приступили к систематическому переводу «пожертвований» – естественно, сугубо добровольных! – на личные счета нового президента страны Чон Ду Хвана, а затем и его преемника – Ро Дэ У. Последний, кстати, числился «дружбаном» двух наших одиозных президентов – последнего советского и первого российского… Судебное дело о «грязных фондах», когда на скамье подсудимых, кроме экс-президента страны (его обвинили еще и в измене!), оказались два экс-президента крупнейших компаний, не считая десятков других топ-менеджеров, было не единственным фактором, чуть было не подкосившим «корейское чудо». Можно добавить также рост профсоюзного движения, заставивший забыть о дешевой местной рабочей силе, а также «подрывную» деятельность западных кредиторов и Всемирного банка, которых отнюдь не радовал бурный рост еще одного «азиатского тигра». Генеральная уборка Среди прочих высокопоставленных обвиняемых в коррупции пред судом предстал и глава многопрофильного холдинга, теперь носившего название Samsung Group, также носивший фамилию Ли, но другое имя – Кун Хи. Сын основателя компании, оставаясь фигурантом дела, решил извлечь урок из неприятной истории. Деловая репутация на Востоке – такая же святая традиция, как и коррупция, поэтому Ли-младший первым делом занялся чисткой корпоративных «авгиевых конюшен», а заодно и всей южнокорейской экономики, поскольку та себя без Samsung уже не мыслила. Начал «подследственный» с того, что собрал на экстренное совещание почти 2000 топ-менеджеров Samsung Group, на котором объявил о «втором основании» компании. Ее глава потребовал от подчиненных осуществить полную перезагрузку всего, что связывало их с работой: привычек, корпоративной этики, способа мышления, распорядка дня, в заключение смикшировав произведенный шок доброй начальственной шуткой: «жену и детей можно оставить прежних». На самом деле речь шла не о смене вывески, а о глубинных и, главное, комплексных реформах, оказавшихся весьма кстати во время знаменитого «азиатского кризиса» 1997 года. Отныне структура Samsung Group приводилась в соответствие с требованиями корейского закона о свободе торговли – наполовину сокращалось количество компаний-«дочек», прекращалось перекрестное субсидирование различных подразделений, за борт выбрасывался балласт в виде непрофильных активов. А все усилия сосредотачивались на самых перспективных направлениях – тяжелой индустрии и бытовой электронике. Пока глава Samsung Group находился под следствием, о госкредитах и дотациях пришлось на время забыть. А для повышения инвестиционной привлекательности концерна требовалось решительно отказаться от некоторых национальных традиций ведения бизнеса, каковые считались священной коровой. У Ли Кун Хи тем не менее хватило решительности посягнуть и на святыню – как говорится, ничего личного, только бизнес! Традиции же состояли в том, что до того в южнокорейских компаниях (и Samsung не была исключением) сотрудников нанимали на работу, как правило, пожизненно и продвигали их не по реальным заслугам, а по простой выслуге лет. Кроме того, все руководящие должности могли занимать лишь члены семьи. А упомянутое выше конфуцианство запрещало молодой поросли открывать рот без спросу в присутствии старших – по возрасту и занимаемой должности. Со всей этой «восточной мудростью» новая концепция менеджмента, предложенная Ли Кун Хи, предлагала разобраться окончательно и бесповоротно. А что касается некоторых сравнительно новых табу и заморочек, то глава Samsung Group предложил отныне ориентироваться в большей мере на качество продукции, а не на количество. Рост национального ВВП компания и так обеспечила, теперь на повестку дня была поставлена рентабельность. Предпринятые меры понравились не только сотрудникам компании (в недалеком будущем), но и новому правительству, на сей раз пришедшему к власти не посредством переворота, а в результате демократических выборов. Настолько понравилось, что с главы Samsung Group разом сняли все обвинения. И последующие два десятилетия флагман южнокорейской индустрии если кто и беспокоил, то только многочисленные конкуренты. «Смартфонное право» Последние, впрочем, тоже не дремали, нанося Ли-младшему редкие, но тщательно выверенные и оттого особенно болезненные удары, как и положено бить в борьбе таэквондо – поймав момент, когда соперник открылся. В 2005 году Samsung Group заплатила второй по величине «антимонопольный» штраф в истории Соединенных Штатов – $300 млн – за выявленный ценовой сговор с другими более мелкими производителями модулей DRAM, поставляемых на американский компьютерный рынок. А спустя пять лет подобный иск против корейской компании выдвинул уже Евросоюз – на сей раз цена вопроса равнялась почти 146 млн евро. А заодно оштрафовал компанию – вместе с другими «нарушителями конвенции» – на также приличную сумму за другое картельное соглашение, на сей раз на рынке ЖК-мониторов. Но все это оказалось цветочками, пока против Samsung на татами не вышел такой же тяжеловес – компания самого покойного Стива Джобса. В апреле прошлого года Apple Inc. объявила, что выдвигает против Samsung иск по делу о нарушении авторских прав. По мнению руководства Apple, корейцы «рабски скопировали» свои смартфоны семейства Galaxy с ранее выпущенных «яблочных» iPhone и iPad. Обвинения были нешуточными, и корейский борец ответил мгновенным контрударом. С по-восточному непроницаемым лицом и неизменной улыбкой руководство Samsung сделало заявление для прессы, в котором подчеркнуло, что «успех компании, ее многолетнее лидерство зиждятся на таланте, интуиции и деловой хватке ее сотрудников, которым незачем опускаться до вульгарного заимствования чужих находок». После чего – спустя считанные дни – корейцы направили встречный иск, усмотрев элементы «пиратства» уже в коммуникаторах Apple! Об этой «битве титанов» в последнее время много писали и, не сомневаюсь, еще напишут. Поэтому перейду сразу к резюме, каким оно видится на момент написания данной статьи (т.е. к середине июня сего года). В августе 2011 года решением регионального суда в Дюссельдорфе Apple получила право приостанавливать продажи и продвижения на рынок корейских планшетов Samsung Galaxy Tab 10.1 на всей территории Европы за исключением Нидерландов. Но затем запрет был временно снят (на этот раз исключением осталась Германия) – до тех пор, пока очередные суды выясняют, насколько правомерным было первое судебное решение... К октябрю прошлого года дела «Apple против Sam-sung» – и наоборот – находились в производстве десятка судов на четырех континентах, и чем закончится этот изматывающий поединок, боюсь, мы еще узнаем не скоро. Опытному борцу-таэквондисту не привыкать к обмену ударами, как и всякому корейцу – к жгучей и острой капустке, без которой и стол – не стол, и жизнь – не жизнь. Так уж у них там все устроено – на Востоке. |

Комментарии отсутствуют

| Добавить комментарий |

|

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи |

|

ВЛАДИМИР ГАКОВ, журналист, писатель-фантаст, лектор. Окончил физфак МГУ. Работал в НИИ. С 1984 г. на творческой работе. В 1990-1991 гг. – Associate Professor, Central Michigan University. С 2003 г. преподает в Академии народного хозяйства. Автор 8 книг и более 1000 публикаций

ВЛАДИМИР ГАКОВ, журналист, писатель-фантаст, лектор. Окончил физфак МГУ. Работал в НИИ. С 1984 г. на творческой работе. В 1990-1991 гг. – Associate Professor, Central Michigan University. С 2003 г. преподает в Академии народного хозяйства. Автор 8 книг и более 1000 публикаций